Es fácil reconocer a los machos. Son bestias salvajes, formadas de actitudes misóginas, que se nos heredan culturalmente. Su tamaño varía dependiendo de nuestro origen, educación, y nuestra voluntad para deshacernos de ellos. Los hay enormes y violentos. Hay otros de tamaño medianito, burlones, que piensan que el machismo es algo vivo sólo del otro lado del mundo. Tan miopes que algunos no se dan cuenta de que son machos.

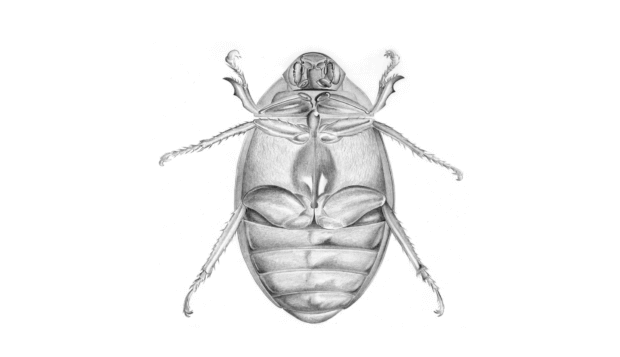

En cambio, puede ser difícil reconocer a una variedad distinta de estas alimañas: el machito que nos acompaña como una sombra. Es posible que si nos preguntan neguemos su existencia, pues es un insecto tan pequeño que quizá nunca lo hayamos visto, aunque sea igual de enconoso.

El machito se esconde cuando decimos “creo en la igualdad de género”, y se asoma cuando completamos con un “… pero debería llamarse igualitarismo y no feminismo”.

“Claro que todos tenemos los mismos derechos…” decimos y la criatura se esconde en la espalda hasta el “…¿pero por qué las mujeres tienen vagones exclusivos para ellas?¿Dónde está la igualdad?”. Cuando terminamos la oración el insecto ya posa sus patitas sobre el hombro y se muestra, descarado.

El machito no entiende, por ejemplo, por qué decirle “igualitarismo” al feminismo es absurdo. Usar una palabra tan vaga, tan imprecisa, oculta que la discusión es un problema de género. Minimiza el asunto. Es un reflejo de lo incómodo que nos resulta hablar de la opresión sufrida por las mujeres durante siglos. Y no importa que los diccionarios definan al feminismo como “ideología que busca la igualdad de hombres y mujeres”. Habituado a ser quien lleva las riendas, el machito se siente amenazado por el “femin-” en el término, y prefiere hablar desde la vaguedad, como político en campaña.

Eso debería retorcernos la panza tanto como escuchar de los food challenged en lugar de decir hambrientos, de hablar de personas de escasos recursos, en lugar de decir pobres, o las áreas de oportunidad, en lugar de errores. Es uno de esos eufemismos que nos tranquiliza, convierten el problema en algo cómodo, manejable, porque feminismo… “ufff, a ver, tampoco hay que calentarnos, yo estoy de tu lado ¿eh?”.

Al machito, por supuesto, le preocupa la violencia en contra de la mujer, pero es medio ciego para reconocerla. Por ejemplo, cree que los feminicidios y los homicidios deberían ser tratados igual porque hombres y mujeres son iguales ¿no? Está tan casado con la idea de igualdad que para él es lo mismo matar por celos que por una cartera. Piensa, maquiavélicamente, que si el fin es el asesinato ¿qué importan los medios y motivos?

“Claro, está mal que maten a las mujeres, pero ¿por qué importan más que un hombre?”, dice extrañado, con sus antenitas erguidas, como si fuera un privilegio tener su propia categoría, como si eso fuera una señal de prestigio y no un síntoma preocupante de que hay mujeres muertas porque para algunos sus vidas valen menos.

Lo que el machito no ve, por supuesto, es la violencia de género que desencadena el feminicidio, las mujeres golpeadas, violadas, sometidas. No le importa que la mayoría de las muertes de mujeres sean cometidas por sus parejas o familiares. Su primer impulso es desviar la atención del problema: “Bueno, si en lugar de una mujer fuera un hombre no se le pondría tanta atención”. “Bueno, ¿y por qué no es un ‘hombrecidio’ cuando una mujer mata a un hombre por celos?”. Al machito no le importan las cifras y los problemas sistemáticos, de todos los días, prefiere jugar con los hipotéticos en lugar de enfrentar la realidad.

Como se ha visto, le gusta ser el centro de atención. Cree que una fiesta donde no está invitado no está completa sin él. Tan acostumbrado está a tener el control que le pega en el ego sentirse excluido de cualquier lugar; le pelea a las mujeres hasta los vagones del Metro.

Lo que no entiende, o no quiere entender, es que la división en el Metro es un síntoma y no solución a la violencia y el acoso. Que no está hecho para las mujeres que se sienten especiales, sino para las que se hartaron de ser tocadas y acosadas en el resto de los vagones. Para que tengan un espacio –espera el Gobierno– en que puedan sentirse cómodas, ya que nadie puede garantizar su seguridad en el resto de los vagones. Como las autoridades no han podido evitar que los hombres violen o acosen, es mejor excluir… a las mujeres.

Cuando escucha esto, el machito se alborota, no se contiene, comienza a agitar sus patitas: “Óyeme, óyeme, no todos somos violadores, ¿eh?”. Se debe apuntar que los machitos no tienen caparazón y su piel es altamente sensible, así que apenas sienten una rozadura y comienzan a desviar la atención hacia sus heridas en lugar de preocuparse por el problema de fondo.

Para entender por qué los desplantes del machito son ridículos imaginemos que sale a la luz un video donde policías torturan a un hombre. Genera polémica, se vuelve un tema en la agenda pública y se debate lo que debe hacerse para frenar las torturas.

Y en ese clima de preocupación social, imaginemos ahora al resto de los policías sintiéndose ofendidos, insultados, “¡Wowowo! Tran-qui-lí-za-te, no todos los policías somos torturadores, sabemos que está mal, ¿o qué? ¿vas a decir que necesitan enseñarle a los policías a no torturar? ¿Me estás llamando un torturador en potencia?”.

Esto en lugar de que los policías sean empáticos y digan, por ejemplo, “vaya, eso es un problema importante, debo reflexionar si alguna vez lo he permitido o alentado y qué puedo hacer para frenarlo”.

Así también, el machito reprueba a las mujeres ganar la mayoría de los juicios de custodia, o llevarse la mitad de los escaños en el Congreso con cuotas de género. En lugar de criticar los síntomas de la heteronorma en el sistema, o de cuestionarse cómo es posible que deba existir una ley para fomentar la diversidad en puestos públicos, ve un abuso calculado. Un atentado femenino contra la igualdad.

Es difícil saber si, herederos de una educación machista milenaria, podremos deshacernos de nuestros machitos internos justo en esta generación. Es una guerra que debe hacerse constantemente.

Podemos aprender a darle un pisotón cuando nos sorprenda, a dejar de alimentarlo para matarlo de hambre, a intentar hacerlo más pequeño, invisible, hasta que un día nos neguemos a escuchar su voz. Pero, como con cualquier bicho, el primer paso es evidente: prender la luz y abrir bien los ojos para cacharlo corriendo en nuestro piso.![]()

Gael Montiel

Artículos recientes por Gael Montiel (see all)

- Nuestro machito interior - 04/07/2016

- Hotel Garage - 01/10/2013

Deja un comentario