Somos capaces de dominar al viento, las mareas y al sol para aprovechar su energía. Pero, ¿sobreviviríamos al ataque de un simple microorganismo del espacio estelar?

La pregunta saltó frente a mí al llegar a la última página de La guerra de los mundos: Y nosotros los humanos, que (en la novela de Wells) fuimos capaces de resistir el ataque de gigantescos alienígenas, que hemos domado a cuanto animal salvaje hemos encontrado, que somos capaces de dominar al viento, las mareas y al mismo sol para convertirlos en energía para nuestro uso; ¿seríamos capaces de sobrevivir a la invasión, no de marcianos con una tecnología superior, sino de un nimio microorganismo del espacio estelar?

La preocupación por esta pregunta me robó el sueño varias noches. ¿Cómo defendernos de lo que ni siquiera podemos ver? Cierto, ya hemos dominado muchísimos patógenos terrestres, erradicado varios de ellos, ¿pero servirían nuestras armas (biológicas o tecnológicas) para defendernos de lo que nunca hemos visto ni podemos imaginar? ¿Qué tal si el meteorito que recién cayó en Rusia venía cargado con esporas de una especie extrasolar de patógeno híper infeccioso?

Buscando una respuesta que me devolviera la tranquilidad y me permitiera mirar al cielo sin sentir escalofrío, entre los libros de la Facultad de Medicina de C.U. busqué ejemplos reales que hablaran tanto de la capacidad de virus y baterías para colonizar nuevas especies como de los mecanismos de defensa que los seres vivos tenemos para enfrentarnos contra amenazas infecciosas.

Epidemias de lo extraño

Sin duda alguna, los patógenos microscópicos son la forma de vida que más muertes ha provocado entre la especie humana. Tan sólo la pandemia de peste negra que afectó a Europa de 1347 a 1350 mató a 25 millones de personas (un tercio de la población de ese momento). Otro ejemplo muy divulgado del poder asesino de estos seres son las diferentes epidemias que azotaron la Nueva España. En su Historia general… Sahagún relata como en el año 1545 “…hubo una pestilencia grandísima y universal donde, en toda Nueva España, murió la mayor parte de la gente que en ella había”. En este último caso, se sabe que la agresividad de los patógenos se vio incrementada ya que llegaban a un continente donde nunca antes habían existido. Entonces ¿no sería mucho más peligroso un virus de Marte que uno de Europa?

Quedaba claro que mientras más desconocidos fueran los virus más peligrosos se volvían pero, según tenía entendido, los virus atacan a ciertas especies únicamente. Los virus de plantas no atacan a las abejas y las bacterias se han especializado en infectar ciertos tejidos de ciertos animales. ¿Sería posible que los hipotéticos virus y bacterias marcianos aprendieran cómo infectar a los humanos del planeta tierra? La respuesta me llegó en forma de término médico: la zoonosis es la capacidad de ciertos patógenos de animales de causar enfermedades en los humanos. Si bien la mayoría de virus se especializan en infectar algunos tipos celulares de animales específicos, la cercanía evolutiva entre diferentes especies pueden proveerles del puente de abordaje idóneo para colonizar un nuevo huésped. El ejemplo más sonado de este tipo de fenómeno es el caso del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), del cual se piensa que se pudo haber originado de un virus que ataca a chimpancés.

Hasta este punto mis investigaciones no arrojaban ni una gota de tranquilidad pues: 1) los patógenos son más peligrosos entre más desconocidos sean y 2) sí es posible que los microorganismos “aprendan” a infectar nuevas especies. A punto de arrojar la toalla y alejarme lo más posible de Rusia, desesperadamente pasé a la sección de libros sobre Inmunología.

Cuernos y colmillos

Sabemos que cualquier forma de vida está regida por la búsqueda de alimento y por la necesidad de reproducirse. Así que desde un inicio han existido organismos que buscan aprovecharse de otros para obtener alimento: animales herbívoros que masacran pastizales así como bestias carnívoras que cazan a los otros. De esta manera, impulsada por esta descarnada lucha por la sobrevivencia, la evolución ha creado múltiples y sofisticadas formas de ataque y defensa: la mandíbula y dientes del león tienen su opuesto en el cuerno del rinoceronte. De la misma forma la evolución ha forjado armas infecciosas en los organismos patógenos y defensas inmunitarias en los animales que atacan.

El sistema inmune es el conjunto de células y moléculas de un organismo que lo protegen de agentes patógenos e infecciosos. Así como hay miles de formas de colmillos, garras, cuernos, caparazones, camuflajes…, también dentro de cada uno de esos animales hay un grandísimo repertorio de mecanismos de defensa inmune. Existen en nuestro interior células fagocíticas encargadas de “comerse” a las bacterias que puedan entrar en el cuerpo. También tenemos células “bombarderas” que lanzan enzimas y sustancias tóxicas sobre los gusanos que nos invaden. La sofisticación del sistema inmune llega a niveles post-mortem: uno de los descubrimientos más recientes sobre el sistema inmune ha revelado que ciertas células (llamadas neutrófilos), a la hora de morir, liberan sus cadenas de ADN creando una especie de red en que atrapan e inmovilizan a las bacterias.

Había recorrido muchas páginas ya; sin embargo, no encontraba ninguna forma de defensa que nos preparara para lo que no conocemos, pues la evolución había diseñado cada uno de estos escudos contra patógenos que han convivido con nosotros por miles de años; algo similar a la guerra fría del siglo pasado: los soviéticos desarrollaban una bomba, en Estados Unidos creaban un misil diez veces más poderoso; desde Moscú lanzaban un perro al espacio, los americanos llegaban a la luna. A su vez, la evolución crea respuestas exactas contra presiones específicas.

Sin embargo, en mi investigación llegué al capítulo de Inmunidad Adaptativa, y ya el nombre era algo esperanzador. ¿Tendría el Sistema Inmune la capacidad de “adaptarse” a patógenos nuevos, incluso a aquellos que vinieran de otro sistema solar?

Anticuerpos

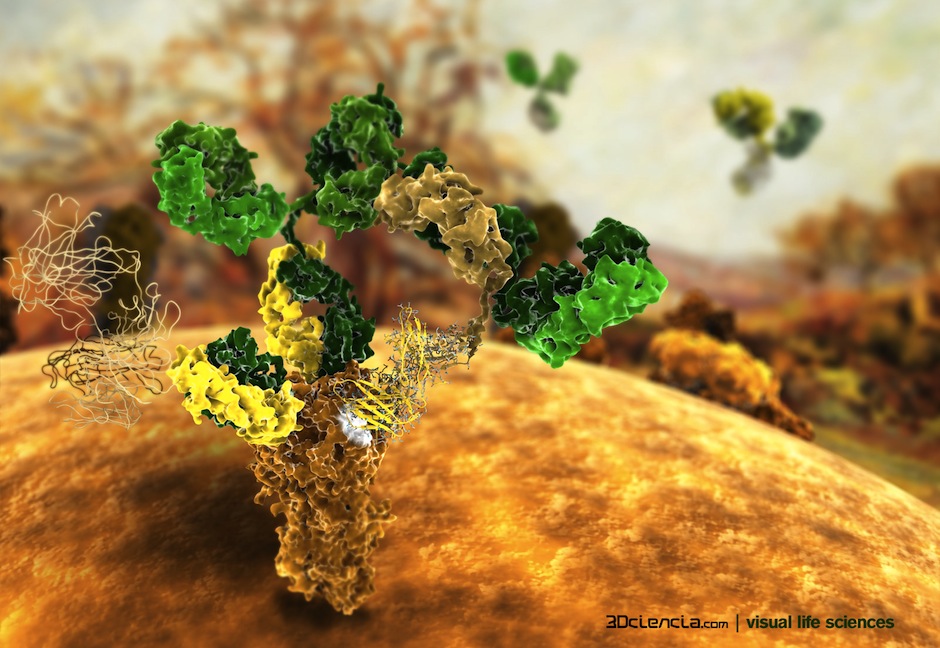

Una de las primeras moléculas del sistema inmune que llamaron la atención de los investigadores fueron los anticuerpos (también llamados inmunoglobulinas). Son proteínas solubles en forma de Y producidas por células del sistema inmune adaptativo: los linfocitos B. Los anticuerpos tienen la capacidad de unirse específicamente a patógenos o moléculas invasoras impidiendo que infecten células o bloqueando su efecto tóxico. Esta especificidad puede ejemplificarse como la relación de una llave con su cerradura. La llave “embona” perfectamente en el molde y sólo esa llave puede abrir de forma adecuada la puerta.

Los investigadores se dieron cuenta de que cuando inoculaban diferentes patógenos a conejos, en el suero de estos animales aparecían anticuerpos específicos contra ese patógeno. Los anticuerpos sólo se producían después de que los animales eran inoculados y aquellos eran sumamente específicos, de forma que se pudo diferenciar entre dos bacterias muy relacionadas.

Los inmunólogos continuaron inoculando una gran cantidad de microorganismos (virus, bacterias, hongos, levaduras) y cada vez que lo hacían encontraban un anticuerpo específico contra ese patógeno. ¡Parecía que el sistema inmune podía generar un anticuerpo contra cualquier microbio!

Finalmente en 1932 Karl Landsteiner, científico austríaco, realizó un experimento crucial para descubrir la forma en que se generan los anticuerpos. La pregunta que él se había realizado era muy similar a la que a mí me inquietaba: ¿podría el sistema inmune generar un anticuerpo contra un compuesto artificial generado por el hombre que nunca antes había existido en el planeta tierra?

Este investigador inyectó pequeños compuestos químicos artificiales (llamados haptenos) y después examinó el suero de los animales para buscar anticuerpos específicos. Sus resultados fueron sorprendentes: no sólo se generaban anticuerpos contra compuestos sintetizados por el hombre, sino que estas proteínas eran capaces de diferenciar haptenos que sólo diferían en la posición de un átomo de carbono.

Como sucede con los grandes descubrimientos científicos, los resultados de Landsteiner generaron más preguntas: ¿Por qué el sistema inmune generaba anticuerpos contra moléculas que, de no ser por el hombre, nunca iban a existir? ¿Cómo lograban distinguir moléculas que sólo diferían de un átomo? ¿Cómo se generaba esta gran diversidad de anticuerpos?

Los científicos al rescate

Como Aureliano, el último de los Buendía al leer los manuscritos de Melquíades, yo también salté muchas páginas esperando conocer la solución al gran misterio. Afortunadamente para mi curiosidad, dos brillantes científicos ya habían descubierto los mecanismos por los que los linfocitos B generan los anticuerpos. De hecho, debido a sus descubrimientos ambos fueron acreedores al premio Nobel de medicina.

En 1957 Macfarlane Burnet postuló su teoría de Selección Clonal, en la que a grandes rasgos proponía lo siguiente:

- en cada organismo existe un gran repertorio de diferentes tipos (clonas) de linfocitos B;

- cada linfocito B tiene un solo tipo de receptor con una especificidad única;

- el receptor de cada linfocito es idéntico al anticuerpo que esa célula puede producir;

- es necesario que el linfocito encuentre a su patógeno/antígeno específico y que este se una a su receptor para que éste se active y comience a secretar anticuerpos (selección).

Aunque Burnet no demostró de forma experimental sus postulados, sus proposiciones teóricas ayudaron a empezar a elucidar uno de los grandes misterios de la inmunología. Sin embargo, aún quedaba la incógnita de cómo se generaba ese gran repertorio de linfocitos B, y por qué entre todas esas células existía una capaz de responder contra una molécula (¡o microorganismo!) que nunca antes había existido en la tierra.

En 1972, un científico japonés llamado Susumu Tonegawa demostró experimentalmente que el gran repertorio de anticuerpos era posible debido a una recombinación al azar de ciertos genes del sistema inmune.

Anteriormente se pensaba que por cada proteína que nuestro cuerpo produce se necesitaba un gen que contuviera la información necesaria para producirla. Y de hecho esto es cierto para casi la totalidad de las proteínas que producimos. Tenemos un gen para la insulina, un gen diferente para la hemoglobina y otro para el colágeno. Sin embargo hoy en día sabemos que el cuerpo humano puede generar un repertorio de aproximadamente 1012 diferentes tipos de anticuerpos. Si cada anticuerpo estuviera codificado por un gen diferente, necesitaríamos al menos esa misma cantidad de genes ¡cuando el genoma humano consta apenas de 50, 000 genes! ¿Entonces cuál es el mecanismo que permite generar una gran cantidad de anticuerpos que pueden reconocer cosas que ni siquiera existen en la naturaleza?

Tonegawa descubrió que los anticuerpos se generan usando no un gen para cada uno de ellos, sino combinaciones de pequeños segmentos génicos para formar un nuevo gen que dará las instrucciones para formar al anticuerpo. Imaginemos que tenemos una baraja inglesa, donde existen trece cartas de cada uno de los cuatro diferentes palos (espadas, corazones, diamantes y tréboles). Si tomamos una carta por cada uno de los palos tendremos una mano formada por un corazón, un trébol , un diamante y una espada. Y esa combinación específica sería una entre las más de 28 mil combinaciones posibles. De esta forma combinando diferentes partes limitadas, se pueden generar una gran variedad de productos.

Lo mismo pasa con los linfocitos y los anticuerpos que estos generan. Los precursores de linfocitos B contienen una cantidad limitada de genes V, genes D y genes J. Los anticuerpos se generan combinando sólo uno de cada clase de estos genes. Así, tenemos linfocitos con la combinación V12-D3-J8, otro con la V7-D34-J9, etc. Cada uno de estos anticuerpos tendrá una afinidad específica generada al azar, pues a la hora de combinarse, no se sabría contra que se podría unir. Es como si un cerrajero creara nuevas llaves combinando tres pedazos de metales diferentes y esperara que esa llave abriera una puerta de algún lugar del mundo.

Exactamente así funciona nuestro sistema inmune adaptativo: generando receptores y anticuerpos de forma anticipatoria y azarosa. Este sistema permite estar preparados para responder contra patógenos que no necesariamente hemos conocido a lo largo de la evolución. ¡Es más, puede que ni siquiera existan en nuestro planeta, pero ya tenemos un anticuerpo que reaccionará contra ese patógeno!

Como se podrán imaginar, es un mecanismo muy costoso, pues muchas veces los linfocitos generados nunca se llegan a usar y algunas de las combinaciones ni siquiera generarán anticuerpos funcionales (como las monstruosas llaves generadas por el loco cerrajero). Pero gracias a este mecanismo, las especies que contamos con sistema inmune adaptativo, podemos tener vidas más largas y montar respuestas inmunes efectivas contra patógenos como los virus, los cuales mutan y evolucionan rápidamente, pues antes de que estos evolucionen, ¡ya tenemos un anticuerpo que podrá detectarlos y bloquearlos!

Listo para la batalla

Cerré todos los libros y salí a caminar por Ciudad Universitaria. La confianza en mi sistema inmune quedaba restaurada. Ahora sabía que dentro de mí cuento con un repertorio casi tan grande como el imaginado por Borges en su biblioteca de Babel (ese producido por la combinación de las letras del alfabeto). Un repertorio de anticuerpos capaz de defenderme de patógenos que ni siquiera he conocido. ¡Adelante, microbios del espacio estelar, en la Tierra uno de mis anticuerpos los espera para la batalla! ![]()

Fernando Galicia

Artículos recientes por Fernando Galicia (see all)

- Temporada de huracanes de Fernanda Melchor - 16/08/2017

- Llévate mis amores - 20/10/2016

- México 20: los costos de una antología - 20/08/2016

Deja un comentario