El cuerpo de las mujeres es el territorio

sobre el cual se ha erigido el patriarcado.

Adrienne Rich

Instinto materno: hace más de dos siglos y medio que se inventó. Aunque en el mundo académico fue desechado hace mucho tiempo por su naturaleza animal, que deja de lado la capacidad de decisión y la voluntad de las mujeres, en países como México y Estados Unidos se sigue aludiendo al mito del “instinto materno” a través de espacios de adoctrinamiento masivo como Google, cuyo doodle mostró esta curiosa secuencia el “Día de la Madre” pasado:

1) Las patas se reproducen

2) Las conejas se reproducen

3) Las felinas se reproducen

En consecuencia:

En consecuencia:

4) Las mujeres se reproducen. ¡Feliz día de las madres!

Lo que Google parece estar planteando como un orden lógico y “natural” fue desechado hace mucho tiempo en el mundo académico en lo relativo al fenómeno de la maternidad humana. Hace 35 años la historiadora y filósofa francesa Elisabeth Badinter lo hizo patente en su libro ¿Existe el amor maternal? Historia del amor maternal. Siglos XVII a XX (1) :

“Dado que los mismos etólogos han renunciado a hablar de instinto cuando se refieren al ser humano, los intelectuales se han puesto de acuerdo para arrojar ese término al cajón de basura de los conceptos. Así que el instinto maternal ya no es un concepto admitido”.

La filósofa y feminista francesa Simone de Beauvoir lo explicó así hace 65 años en su libro “El segundo sexo”(2), obra capital del feminismo moderno:

“…ya se ha dicho que la sociedad humana no está jamás abandonada a la naturaleza. Y, en particular, desde hace aproximadamente un siglo, la función reproductora ya no está determinada por el solo azar biológico, sino que está controlada por la voluntad”.

En pocas palabras, aunque para las sociedades machistas las facultades que nos distinguen de los animales sean privilegio exclusivo de las personas con pene, hace ya tiempo que la academia desechó esa ocurrencia. Sin embargo, explica Badinter, una vez desestimada la primera, se abrió paso a una segunda falacia:

“Desechado el término, la vívida noción de la maternidad que conservamos está próxima a confundirse con el antiguo concepto abandonado. Por mucho que reconozcamos que las actitudes maternales no remiten al instinto, siempre pensamos que el amor de la madre por su hijo es tan poderoso y tan generalizado que algo debe haber sacado de la naturaleza. Hemos cambiado de vocabulario, pero no de ilusiones”.

Hemos cambiado de vocabulario, pero no de ilusiones

Una vez echado abajo el mito del instinto, la ilusión se trasladó hacia el “amor materno”, nuevamente como si se tratara de algo inherente a las mujeres. El meollo del asunto no está, desde luego, en afirmar que el amor que muchas mujeres sienten por sus hijas/os no es real, sino en evidenciar lo endeble del mito que asegura que todas lo experimentan, por el simple hecho de ser mujeres. O como dice Badinter: “En todos los tiempos hubo madres amantes, el amor maternal no es una creación ex nihilo de los siglos XVII o XIX. Pero en ningún caso (esto) prueba que se trate de una actitud universal”.

Aunque durante siglos se ha hecho un esfuerzo sistemático por hacernos creer que el orden impuesto en nuestra sociedad por el patriarcado es “el natural”, y el único aceptable, Badinter nos recuerda que existen realidades distintas a las nuestras, sociedades donde los constructos que giran en torno al mito del “amor materno” no existen, y delata la manera en que se alude a las mismas desde el machismo eurocentrado:

“¡Están tan lejos esas sociedades, son tan pequeñas, tan arcaicas! El hecho de que en algunas de ellas el padre sea más maternal que la madre, o de que las madres sean indiferentes y hasta crueles, no ha modificado verdaderamente nuestra visión de las cosas. No hemos sabido o no hemos querido aprovechar esas excepciones para poner en tela de juicio nuestras propias normas.“

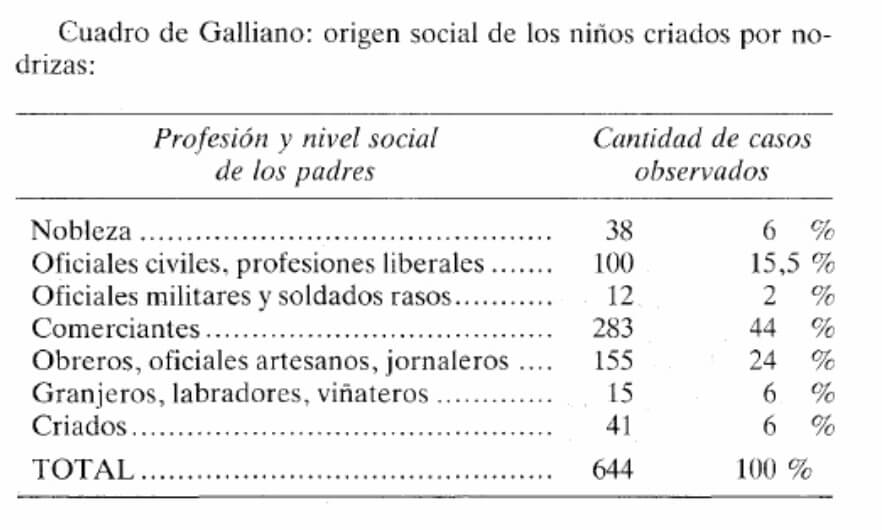

A la par, la autora refiere que en 1780, de las veintiún mil criaturas que nacían por año en París, apenas mil eran criadas por sus madres. El desapego de madres y padres por igual era tal, que el resto eran entregadas a nodrizas para que las amamantaran y cuidaran de ellas durante años, a lo largo de los cuales muy rara vez las veían. Esto despierta perspicacias en Badinter:

“¿Cómo explicar semejante desinterés por el niño, tan opuesto a nuestros valores actuales?, ¿qué clase de instinto es éste que se manifiesta en unas mujeres sí y en otras no?, ¿hay que considerar ‘anormales’ a quienes lo ignoran?, ¿qué pensar de una conducta patológica que afecta a tantas mujeres de condiciones diferentes y que se prolonga durante siglos?”.

Para acercarnos a las lógicas que podrían sustentar tan contrastante diferencia, la autora hace un recorrido histórico para visibilizar cómo en algún momento el patriarcado no sólo repudiaba el amor materno, sino que además instaba a las madres al rechazo de sus crías. San Agustín, por ejemplo, a través de sus enseñanzas consiguió que se concibiera durante siglos a niñas y niños como símbolos de la fuerza del mal:

“¿No es acaso pecado codiciar el seno llorando?”, exclamaba el santo, indignado, refiriéndose a las criaturas que reclamaban el alimento materno: “Si ahora yo codiciara con ese ardor un alimento adecuado a mi edad, sería objeto de burla […] se trata entonces de una avidez maligna, dado que al crecer la arrancamos y la rechazamos” (3).

Así, explica la filósofa, el pensamiento del “santo” consiguió instaurar durante siglos una atmósfera de dureza en la familia y en las nuevas escuelas, recomendando a madres y padres ser fríos con sus hijas e hijos, y recordándoles constantemente su natural malignidad, misma que serían culpables de cultivar si cedían a las tentaciones del amor. Para otra muestra, nuestra autora nos refiere el botón de Monsieur Bérulle, autoridad intelectual de la época que aseguraba que: “La condición infantil es la más vil y abyecta de la naturaleza humana después de la muerte”.

Como es evidente, la percepción de la infancia que prevalece en sociedades como la nuestra no siempre fue la misma. La escritora Graciela Montes nos explica en su libro “El corral de la infancia” (2001), que la actual noción de la infancia es un invento europeo del siglo XVII que terminó de madurar a lo largo del XVIII:

“Hoy todo mundo habla de la infancia. Sabemos, sin embargo, que durante muchísimos años la cultura occidental se desentendió de los niños (tal vez, sugieren los demógrafos, porque los niños morían como moscas y no valía la pena el esfuerzo de detener la mirada en ellos). Fue tardíamente, a partir del siglo XVIII, cuando se empezó a hablar de infancia” (4).

La historia de la infancia antes de ese punto de quiebre, explica Montes, estaba plagada de recuentos de “niños de nueve meses a los que les rompían la cabeza a golpes por rebeldes; niños abandonados, arrojados a las alcantarillas, niños atados a la cama y hambreados, quemados con hierros candentes, mutilados, violados salvajemente”. No es que todo esto no siga existiendo en nuestros días (el abuso sexual y las redes de explotación sexual infantil hoy en día, además, han adquirido un auge histórico), el punto es que, al margen de que nunca existió un mito del “instinto paterno” que predispusiera, con base en argumentos biologicistas, los sentimientos personales de los hombres hacia su descendencia, el concepto del amor materno todavía no se inventaba para adjudicarle a las mujeres el rol de cuidadoras de la infancia. “La historia de la infancia es una pesadilla de la que hemos empezado a despertar hace muy poco”, señala Lloyd de Mause citado por la autora.

A lo largo de todo un capítulo, Badinter nos ofrece una multitud de ejemplos que hacen evidente cómo, antes del siglo XVIII, el “amor materno” (ni hablar del paterno) no existía como institución. A partir de 1760, sin embargo, el destino de las mujeres dio un vuelco decisivo: las autoridades se percataron de la importancia que tenía en el ámbito económico la densidad poblacional y comprendieron que el ser humano era una herramienta preciosa para el Estado, no sólo porque producía riquezas, sino también porque garantizaba su poder militar. En ese momento comenzó a considerarse que toda pérdida humana era una carencia para el Estado. En 1770 Didelot resume en estos términos la nueva ideología: “Un Estado es poderoso sólo en la medida en que está poblado, en que los brazos que manufacturan y los que lo defienden son numerosos.”

Así, explica nuestra autora, el niño adquirió de pronto un valor de mercancía. De un día para otro se le comenzó a percibir como una riqueza económica potencial. Incluso se comenzó a calcular el precio de cada hombre según su ocupación, y los beneficios económicos que le representaba al Estado.

Junto a la nueva y apremiante necesidad de evitar que niñas y niños siguieran muriendo por miles durante sus primeros años de vida, como había sucedido durante siglos, surgió la de estudiar las estrategias que ayudarían a alcanzar tan noble cometido. Después de analizar y desechar la mayoría de ellas, por implicar altos costos para el Estado, los grandes doctos de la época dieron con el método ideal, por sencillo y económico: hacer que las mujeres asumieran las labores de cuidado de niñas y niños. Para ello, señala Badinter, “hicieron falta no menos de tres discursos: un discurso económico alarmista que se dirigía solamente a los hombres esclarecidos, un discurso filosófico común a ambos sexos y por último un tercer discurso que se dirigía exclusivamente a las mujeres”.

El primero consistió, a grandes rasgos, en detonar a través de voces tan autorizadas como Montesquieu, Voltaire y Rosseau, una alarma nacional: Francia se estaba despoblando por culpa de las mujeres. De inmediato:

“Todos los que tenían alguna responsabilidad admitieron la idea como un hecho indiscutible y, por consiguiente, como un problema a resolver. A nadie se le ocurrió sorprenderse de los cálculos de Montesquieu, que consideraba que «en la tierra hay apenas la décima parte de los hombres que la habitaban en tiempos antiguos». Ni verificar las estadísticas que presentaba Voltaire, según las cuales sobre mil niños sólo seiscientos llegaban a los veinte años de edad. Ni pedir precisiones a Rousseau, que afirmaba perentoriamente que Europa se estaba despoblando porque las madres ya no querían cumplir con su deber”.

A partir de ese momento, un ejército de recién descubiertos soldados de la infancia echaron a andar un alud de tratados apoyando el supuesto. Entre los más oficiosos se encontraba Monsieur Chamousset, que declaró: “Es inútil querer demostrar qué importante para el Estado es la conservación de los niños”, y aprovechó para abordar el problema de las niñas y niños abandonados, las importantes pérdidas económicas que le representaban al Estado, y de paso ofrecer un par de propuestas para rentabilizar el fenómeno:

“Es afligente ver los gastos considerables que el hospital está obligado a volcar en los niños abandonados, con tan poco beneficio para el Estado. La mayoría de ellos muere antes de haber llegado a una edad que permita extraerles alguna utilidad. Apenas una décima parte llega a los veinte años… ¿y qué es de esa décima parte, tan costosa si dividimos el gasto invertido en los que mueren entre los que quedan? Una proporción muy reducida aprende oficios; los demás salen del hospital para convertirse en mendigos o vagabundos, o para trasladarse a Bicétre con billete de pobres”.

El proyecto de Chamousset, refiere Badinter, consistía en transformar esta pérdida en beneficios para el Estado, hacer de ese peso muerto una fuerza productiva y rentable para la sociedad. Entre otras no menos sorprendentes, el esclarecido presentó la siguiente solución:

“Sólo en la ciudad de París eran abandonados alrededor de 4300 niños. Si el resto del país produjera el doble, el Estado dispondría de aproximadamente 12.000 niños abandonados por año. En caso de alimentarlos con leche de vaca, todos los años quedarían por lo menos 9000 para exportar. Al cabo de treinta años de este régimen las colonias de Francia se habrían enriquecido con 200,000 colonos, y en menos de un siglo se lograría poblar un país más grande y fértil que Francia, lo que aumentaría considerablemente sus riquezas”.

Esta nueva concepción del ser humano en términos de mano de obra, beneficio y riqueza, explica Badinter, es la expresión del capitalismo naciente.

En cuanto al discurso que se dirigió exclusivamente a las mujeres, fue construido con el objetivo de crearles la obligación de ser, ante todo, madres, engendrando un mito que, más de doscientos años después, sigue vivo: el mito del instinto materno, detrás del cual la figura del padre ingresó gradualmente en la sombra. Así,

“Moralistas, administradores y médicos pusieron manos a la obra y desplegaron sus argumentos más sutiles para convencerlas de que volvieran a “sentimientos mejores” y de que “volvieran a dar el pecho”. Cierta proporción de mujeres se mostró sensible a esta nueva exigencia. No porque obedecieran a las motivaciones económicas y sociales de los hombres, sino porque detrás de ese discurso se perfilaba otro, más seductor a sus oídos. Era el discurso de la felicidad y la igualdad, discurso que les concernía en más alto grado. A lo largo de casi dos siglos, todos los ideólogos les prometieron maravillas en caso de que asumieran sus tareas maternales: “Sed buenas madres y seréis felices y respetadas. Volveos indispensables en la familia y conseguiréis derecho de ciudadanía”.

Muchas mujeres, señala Badinter, se sumaron gozosamente a estos nuevos valores que, creían, por fin les otorgarían un grado de importancia y trascendencia social del que jamás habían gozado. Hubo muchas que fingieron plegarse a ellos y obtuvieron la paz. Otras resistieron: contra ellas se libró una guerra.

Esa guerra sigue vigente más de dos siglos después. Solamente en México se calcula que le ha arrebatado la vida a 2,000 mujeres en los últimos 20 años a consecuencia de leyes que criminalizan su decisión de interrumpir un embarazo, aun siendo ciudadanas de un Estado laico en el que los principios jurídicos no tendrían por qué formularse con base en moralinas religiosas que, por añadidura, un gran número de mexicanas no comparte.

Las mexicanas seguimos siendo tratadas como ganado por el Estado, para quien la única voluntad que no tiene voz ni voto en una decisión tan personal y delicada como la de no querer ser madre, es precisamente la de quien deberá soportar de por vida la condena de serlo.

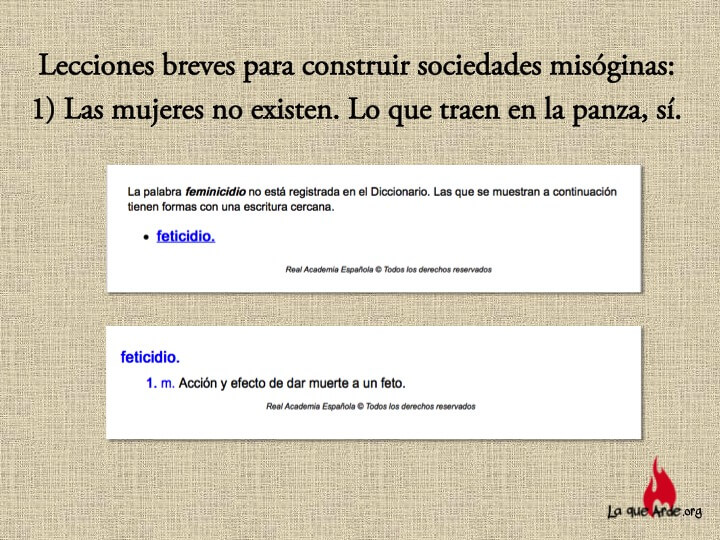

En plena era de la proliferación del feminicidio como pandemia social bajo el abrigo y el encubrimiento del Estado, se sigue esgrimiendo sin vergüenza el discurso basado en la “defensa de la vida” de la mórula y el cigoto para obligar a las mujeres a reproducirse o, en su caso, a practicarse abortos clandestinos que muchas veces les cuestan la vida.

Bajo este criterio, la vida de las mexicanas sigue siendo considerada inferior a la de mórulas y cigotos. A éstos, no siendo más que conjuntos de células en formación sin vida propia, como lo sería un brote de jitomate, se les conceden derechos más altos e inviolables que a una mujer.

Si la vida de niñas y mujeres valiera lo mismo que la de una mórula, si sus vidas se defendieran en este país con el fervor con que se defiende al cigoto, aún tendríamos entre nosotras a las miles de mujeres a quienes miles de hombres han asesinado a lo largo y ancho del país; las y los fanáticos de organizaciones religiosas como Provida y la Iglesia católica acamparían a las afueras de la PGR en espera del procurador y los agentes del ministerio público para acosarlos e imprecarlos mostrándoles fotos de los cuerpos de mujeres que han sido asesinadas en nuestro país, exigiéndoles que las regresen con vida, como lo hacen en pro de las mórulas a las puertas de las clínicas donde se brinda el servicio de interrupción del embarazo a las mujeres que no desean ser madres.

Pero no es ésa la lógica que mueve a estos devotos.

A cambio, y a consecuencia de un cúmulo de mitos machistas similares al del “instinto materno”, millones de mujeres en México han sido orilladas a sacrificar sus destinos para seguir generando sin sospecharlo, y sin ser reconocidas por ello, el 19.7% del producto interno bruto del país a través del trabajo doméstico no remunerado (5), que le permite a sus maridos salir a las calles a generar riquezas para los poderosos sin tener que pagar servicios de limpieza y mantenimiento de la vivienda, compras y administración del hogar, alimentación, lavandería, planchado y cuidado de las y los hijos, entre otros.

Al margen de los miles de feminicidios de Estado provocados por abortos clandestinos, a partir de la aprobación de las reformas constitucionales que protegen las garantías del espermatozoide bajo el supuesto de la “protección de la vida desde la concepción”, 679 mujeres “con muy pocos recursos económicos y de información, denunciadas por personal hospitalario, presionadas por los médicos y la policía a hacer confesiones, y maltratadas física y verbalmente por el personal de salud y de las procuradurías”, fueron denunciadas nada más entre 2009 y 2011 por tentativa de aborto y 151 fueron sometidas a un proceso penal por el delito de aborto entre 2007 y 2012 en nuestro país (6).

Cuánto alivio le sigue brindando esta quema de brujas a la parte manipulable, crédula y acrítica de la población. Cuánto miedo a la libertad de decisión de las mujeres. Cuánto dolor e injusticia ocultos bajo la sombra de un solo interés mezquino con disfraz de mito.

De ahí la importancia de procurar que la decisión de producir o no personas sea absolutamente nuestra, y que podamos tomarla de manera autónoma, sin sentirnos obligadas por los criterios misóginos y utilitarios del sistema patriarcal, que, sobra decir, nada tienen que ver con nuestro bienestar. En México el Fondo María brinda apoyo y orientación gratuitos a las mujeres que han decidido interrumpir un embarazo, ¡contáctalas! ![]()

Referencias

1) Badinter, Elisabeth. ¿Existe el amor maternal? Historia del amor maternal. Siglos XVII a XX (1).

2) De Beauvoir, Simone. El segundo sexo. Consúltalo aquí.

3) San Agustín. Confesiones.

4) Montes, Graciela. El corral de la infancia. Fondo de Cultura Económica. México, 2001.

5) “Trabajo doméstico no pagado representa 19.7% del PIB”. Rubén Migueles Tenorio. El Universal.

6) “151 mujeres en México fueron sometidas a un proceso penal por aborto desde 2007”. El País.

Nota: el artículo fue publicado originalmente en 2015 en el portal La que arde

Deja un comentario